Por Joel Josué Noriega, Tomás Bravo, Juan Sebastián Gentilini, Carla Mellado, Tomás Merani, Sandra Tenuto y José Boccardo *

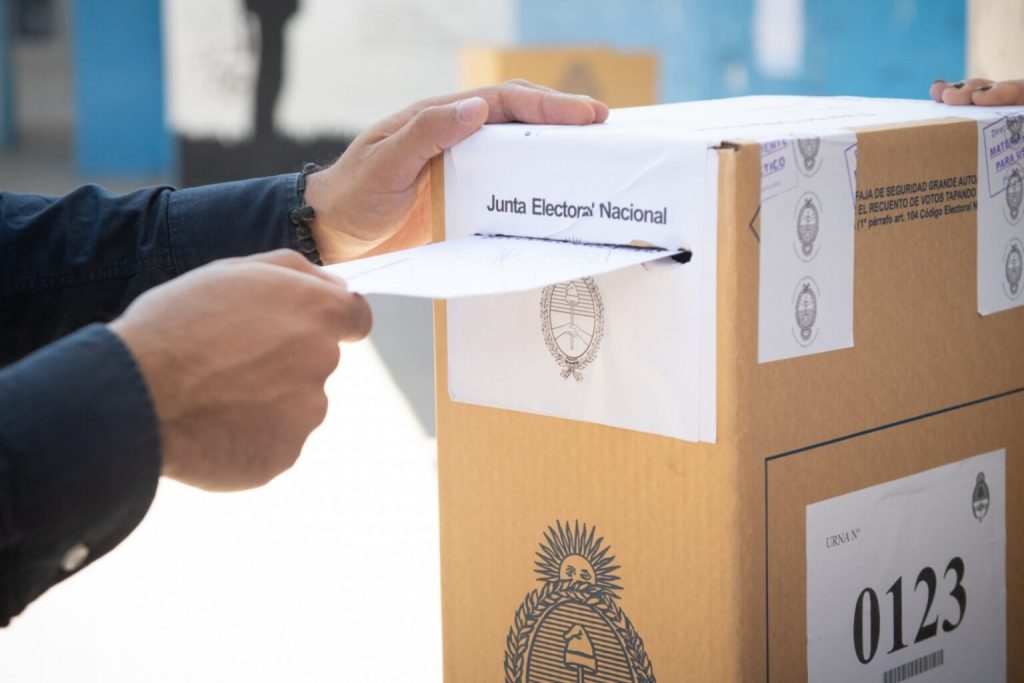

Santa Fe: 55,6%. Chaco: 52%. CABA: 53,3%. En las elecciones legislativas de 2025, estas cifras marcan un récord histórico: las tasas de participación más bajas desde el regreso de la democracia en Argentina. Mientras medios y dirigentes políticos insisten en atribuir el fenómeno a una supuesta “apatía ciudadana”, un grupo de estudiantes de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata formuló una pregunta menos cómoda y más directa: ¿por qué no estás votando?

La encuesta, realizada en la segunda semana de junio —justo cuando la Corte Suprema confirmó la condena a Cristina Kirchner y antes del cierre de listas— relevó 165 entrevistas en las calles de La Plata. Una ciudad donde la política, la vida cotidiana y la experiencia universitaria se entrelazan en cada esquina. Pero también, el corazón de una provincia que concentra el 38% del padrón nacional.

El dato que más sorprendió no fue el número de indecisos. Fue la explicación que dieron para no participar.

Cuando el silencio habla: la incómoda aritmética del desencanto

Los números dicen más de lo que parecen. O menos de lo que se esperaba. En la muestra relevada por estudiantes de la Facultad de Periodismo de la UNLP, el 49,7% de los encuestados admitió no saber aún a quién va a votar. Pero lo más revelador no fue la indefinición electoral, sino las razones que la explican: el 32,1% señaló no sentirse representado por ningún partido político; un 24% expresó disconformidad con las opciones disponibles; y solo un 14% habló de apatía.

La encuesta, realizada sobre 165 personas domiciliadas en el casco urbano platense, configura una postal que tensiona el relato dominante. Si bien el 55,8% manifestó no tener aún definido su voto en las legislativas provinciales del 7 de septiembre, detrás de esa indecisión hay respuestas claras. El 39,4% atribuye la baja participación al desinterés por la política, pero un porcentaje casi idéntico —el 38,2%— sitúa la causa en el desencanto con los partidos políticos tradicionales.

No se trata, por tanto, de una ciudadanía desinformada, sino de una ciudadanía desencantada. El momento político ayuda a entenderlo: el proceso electoral todavía no había iniciado formalmente y las listas candidatas no estaban definidas al momento de la consulta.

Más allá del voto, la percepción sobre el sistema democrático también revela fisuras. Un 56,4% consideró insuficiente el modelo actual. “La democracia no está garantizando condiciones mínimas de bienestar”, expresó el politólogo Julio Sarmiento, egresado de la UNLP. En diálogo con los estudiantes, advirtió que este sentimiento se inscribe en una tendencia global y que, en clave local, se traduce en “una crisis de representación de los partidos tradicionales”.

La caída en la participación no es un fenómeno exclusivo del conurbano bonaerense. En las legislativas de mayo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró apenas un 53,3% de votantes habilitados. Chaco y Santa Fe mostraron guarismos similares: 52% y 55,6%, respectivamente. Los datos más preocupantes provienen de barrios populares y sectores medios bajos, donde el ausentismo se agudiza. ¿Hablan de apatía, como dicen algunos medios? ¿O es la ausencia un acto de crítica silenciosa?

Analizo, luego existo

Durante años, el ausentismo electoral fue explicado con una idea casi automatizada: apatía ciudadana. Pero los resultados del relevamiento realizado en el casco urbano de La Plata revelan algo distinto. El 32,1% de los encuestados habla de una crisis de representación. Otro 24% cuestiona directamente las opciones disponibles en el escenario político. Y solo un 14% admite desinterés absoluto. Lejos de la indiferencia, lo que emerge es una distancia crítica: una ciudadanía que observa, evalúa y, ante la falta de respuestas convincentes, opta por no legitimar con su voto lo que no la representa.

En ese escenario, la indefinición no se traduce en indiferencia. Cerca del 50% de los encuestados declaró no saber a quién votar en las legislativas provinciales, y muchos anticiparon que lo harían en blanco (7.3%): no como gesto pasivo, sino como forma de canalizar su frustración. El voto en blanco aparece así como una declaración política, una toma de posición frente a una oferta electoral que no interpela. Para que se tome dimensión ese porcentaje de adhesión tendría más votos que varios partidos políticos, incluso representación parlamentaria con más de un legislador de acuerdo a nuestro sistema electoral.

Además, la percepción sobre el sistema democrático desnuda una tensión de fondo. El 56,4% de los consultados sostuvo que la democracia necesita ampliar los mecanismos de participación ciudadana, mientras que solo un 25% considera suficiente su funcionamiento actual. No se trata solo de votar o no votar; se trata de qué tipo de vínculo espera construir la ciudadanía con las instituciones que la convocan.

Crónica de una distancia política anunciada

Julio Sarmiento analizó los resultados con una mirada estructural. “La democracia ha dejado de garantizar condiciones mínimas de bienestar. Eso erosiona el vínculo con el voto”, sentenció. Para él, el sufragio se ha convertido en una práctica que responde más a la frustración que a la expectativa. “Antes discutíamos con jóvenes de izquierda. Hoy, el debate en las aulas es con chicos de ultraderecha”, agregó, evidenciando un giro generacional que trastoca el mapa político.

Al observar los datos, Sarmiento fue contundente: “Hay una crisis de representación. No es que no quieran votar. Es que no saben a quién. Porque no sienten que ningún espacio los contenga”. La encuesta muestra que el votante bonaerense no está desactivado, sino tensionado: el 33,3% expresó sentir esperanza al hablar de política, mientras un 21,8% dijo sentir bronca. Entre la ilusión de cambio y el hartazgo acumulado, el electorado no renuncia a la política, pero redefine sus vínculos con ella.

“El ausentismo de hoy no es por pereza, sino por falta de representación. Antes la gente votaba en blanco para protestar. Ahora ni siquiera va a votar”, advirtió Sarmiento. Los barrios populares son los más afectados por esta crisis del vínculo. Allí, donde el Estado se ha vuelto difuso o ausente, el voto dejó de simbolizar una posibilidad de transformación.

Sin embargo, persiste un núcleo activo: el 30% de los encuestados afirmó estar politizado y comprometido. Muchos de ellos todavía apuestan al sistema democrático, aunque cuestionen su forma actual.

La socióloga Mariana Zárate, investigadora de la UNLP, profundizó en lo que definió como “una fractura entre voto y convicción”. Explicó que hay jóvenes que eligieron a Javier Milei en 2023 y hoy se sienten traicionados, pero aún dijeron que volverían a votarlo. “Porque no es adhesión, es castigo. Es hacer ruido desde dentro del sistema”, señaló. Para Zárate, no desapareció el acto de votar, pero sí la creencia de que ese acto tenga efectos transformadores.

Por su parte, el historiador César Arrondo —autor de obras como Arturo Illia y la anulación de los contratos petroleros y docente universitario con más de 25 años de trayectoria— fue lapidario: “Antes, si te peleabas con tu partido, te ibas a tu casa. Hoy cambian de boleta sin ponerse colorados”. También cuestionó el rol de los medios: “Si gana el que les gusta, está todo bien. Si no, dicen que votó poca gente”. Su crítica pone el foco en cómo el discurso mediático valida o deslegitima resultados según conveniencias editoriales, en lugar de promover una participación informada y consciente.

* Estudiantes de la comisión 1 de Periodismo de Investigación (Cátedra 1). Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UNLP)